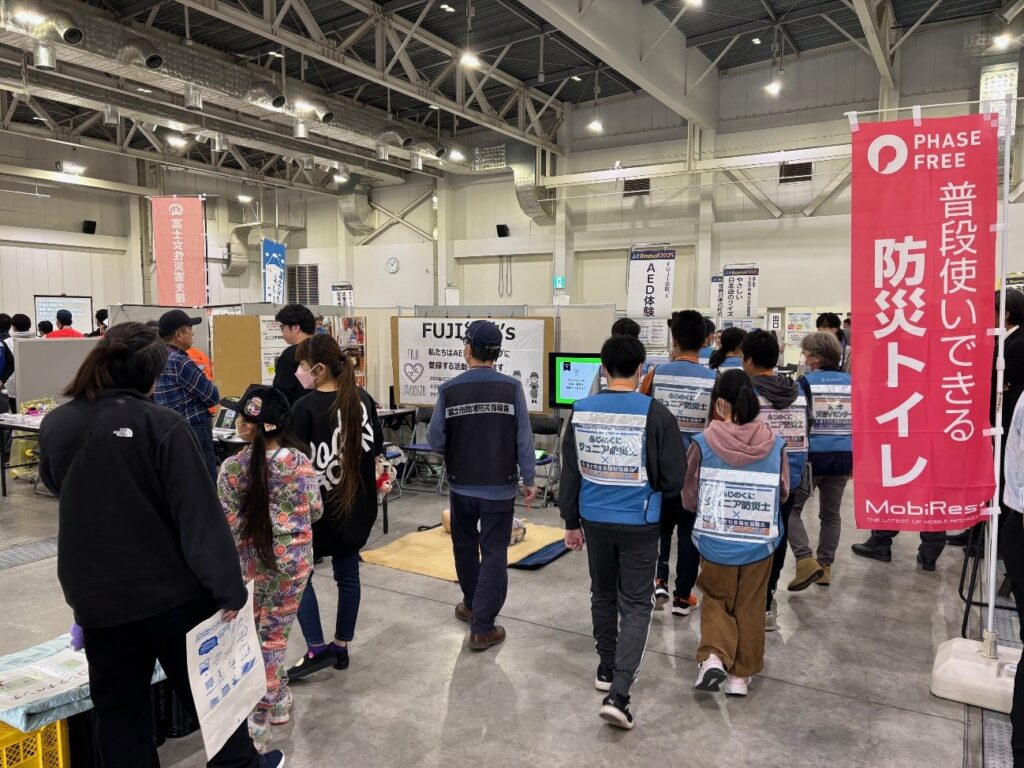

2025年11月、静岡県富士市で開催された総合防災イベント「ふじbousai2025」に、日本特種ボディー株式会社(NTB)はフェーズフリー認証キャンピングカー EXPEDITION STRIKER を展示しました。

当日は、富士市 危機管理室 防災危機管理課 防災対策担当 主事補であり、今回のイベント運営の中心人物である 菅野 惇(すがの あつし)氏 に、STRIKERの車内を実際に見ていただき、災害対応の視点から活用イメージを伺いました。

富士市が取り組む「フェーズフリー」

日常と災害時を分けない意識づくりへ

まず、富士市が現在取り組んでいる「フェーズフリー」の考え方についてお聞きしました。

菅野氏は、まだ市として本格的な導入段階には至っていないものの、多くの市民が「いつ起こるかわからない災害」に対して準備行動を取りづらい現状を指摘。そのうえで、

「普段使っているものが、非常時にも役に立つという考え方を広めていきたい。

その第一歩として、フェーズフリーの考え方を市内で啓発している」

と語ってくださいました。

富士市では、従来の備蓄や訓練に加え、より生活に近いアプローチで災害対策を浸透させる取り組みを進めています。今回のイベントも、その試みの一つです。

STRIKERを見た第一印象

「家のように快適。普段から乗りたくなる車」

イベント当日、STRIKERの内部を実際にご覧いただいた菅野氏。

その第一印象は「予想以上に快適」だったそうです。

「すごく綺麗で、かっこいいと感じました。

内装がまるで“コンパクトな家”のようで、災害時だけでなく普段からも乗りたくなるような空間でした。」

STRIKERの設計コンセプトである「日常に馴染む防災モビリティ」が、自治体職員の視点からも高く評価された形です。

富士市で導入した場合の活用イメージ

派遣職員の休息、ボランティア支援など幅広い可能性

最後に、もしSTRIKERが富士市に配備されていたとしたら、どのような場面で活用できそうかを伺いました。

菅野氏は、災害現場に派遣される職員の休息確保を第一に挙げました。

「大きな災害が起きると、富士市職員が被災地へ派遣されることがありますが、

現地で宿を確保できないケースも多い。

そんな時にSTRIKERがあれば、現場で休息や仮眠を取る拠点として使える。」

また、市内で災害が発生した際には、ボランティア支援にも役立つと述べています。

「市内で災害が起きた場合も、ボランティアの方々が休憩したり仮眠したりする場所として活用できると感じました。」

富士市のような広域自治体では、職員・ボランティア双方の活動拠点となる「移動できる休息空間」は非常に重要です。

STRIKERは発電・給水・通信機能を備えるため、停電・断水時の支援場所としても高い効果を発揮します。

まとめ

今回のインタビューを通じ、自治体の現場で求められているのは、

「災害時に確実に機能し、平時も価値を発揮する防災モビリティ」

であることが改めて浮かび上がりました。

富士市・菅野氏からいただいた評価は、まさにSTRIKERが目指すフェーズフリーの価値そのものです。

NTBは、引き続き自治体・企業・地域と連携し、

“日常に溶け込み、非常時に真価を発揮するモビリティの普及” を進めてまいります。